E-TOMO 繁昌Navi No.25

E-TOMO繁昌Navi No.25

こんにちは! E-TOMO7です。

今年も楽しみな新酒の季節がやって参りました!

実りの秋に収穫されたお米やブドウが醸造され、日本酒やワインとなり、2020年の新酒として市場に出回り始めるのがこの11月。お酒の世界は今まさに新酒祭りです♪

11月3日には山梨ヌーヴォー、11月第3木曜の19日にはボジョレー・ヌーヴォーが解禁され、ついワインに目が行きがちですが、日本酒の「ヌーヴォー」も見逃せません!

E-TOMO繁昌Naviでは、今年は日本酒に注目。

新酒が誕生する瞬間を見学させていただけるとのことで、東京都福生市の「田村酒造場」を訪問。2020年できたてほやほやの「新酒」をレポートします♪

※ワインの新酒についての過去記事はこちら⇒ E-TOMO繁昌Navi No.12

新酒とは?

日本酒における「新酒」とは、明確な定義はないものの、本来は酒造年度(BY=Brewery Year)である7月1日~翌年6月30日までの間に製造されたお酒のこと。近年では、ワインのヌーヴォーのように、その年に収穫されたお米で造られ、そのフレッシュ感が楽しめる11~3月に販売されるお酒、という意味で使われることも多いよう。

ちなみに、俳句や短歌で使われる「新酒」は、晩秋(10月中旬~11月初旬)の季語。

新酒の季節には早いように思いますが、昔は収穫後の米をすぐに醸造したこと、また、秋の実りを神様に感謝する意味合いも込められ、秋の季とされたのが、後に「寒造り」が主流となり、季節にズレが生じたのだとか。日本語は奥が深いですね(笑)

新酒ができた合図「杉玉」

酒蔵を訪問したことある人は、軒先に吊るされた緑色や茶色の玉を見たことがあるはず。

これを「杉玉」もしくは「酒林(さかばやし)」といい、新酒ができあがったことを周りに知らせる合図。「美味しいお酒ができますように」「商売が繁盛しますように」「無事に酒造りができますように」と神様に願う意味も込めて、酒蔵の軒下に飾られています。

杉玉の発祥は、「酒造りの神」とも崇められる、奈良県桜井市の大神(おおみわ)神社。三輪山全体をご神体としている日本最古の神社で、三輪山の杉はご神体の一部。その杉で作られる杉玉は、ご神体そのものが酒蔵に訪れることを意味し、特に尊重され、今も全国の酒蔵へ届けられています。

杉玉を毎年新調する酒蔵では、新酒ができあがったばかりの頃は、フレッシュで青々とした杉玉も、時間とともにだんだん茶色へと変化。それがそのお酒の熟成具合だといわれ、なるほど納得です。

最近では杉玉が飾られている飲食店もあり、日本酒にこだわりのあるお店であることが多いので、指標にしてみてはいかがでしょうか♪

新酒の味わい

新酒の魅力は、なんといってもそのフレッシュなみずみずしさ。できたての日本酒ならではの若々しさや荒々しさもあり、口に含むと、ピリピリしたり、ピチピチと弾ける心地よい刺激を感じることも。また、火入れをしていない生酒のことも多いので、銘柄本来の良さや味わいが楽しめます。

食事と合わせるなら、みずみずしい味わいが口中をすっきりさせてくれることから、色々な料理と合わせやすいのが特徴。特に天ぷらなどの揚げ物や、お刺身、焼き魚、シンプルな豚しゃぶなどとの相性がよく、薄手のガラスの酒器で、冷酒もしくはオンザロックで飲むのがオススメ♪

なお、新酒は繊細で、味わいが変化しやすいお酒。新酒らしいフレッシュさを味わうなら、なるべく早めに飲み切るのがベスト。やむを得ず保存する場合は、瓶を立てて、冷蔵保管するのが良いそうです。

田村酒造場「しぼりたて生酒」見学レポ―ト

10月後半のある日、今年の新酒を搾るとの情報をいただき、E-TOMO7取材班は、東京都福生市に蔵を構える「田村酒造場」へ。

創業は文政5年(1822年)。代々福生の名主を務めてきた田村家の9代目当主・田村勘次郎によって酒造業がスタート。現在の蔵元で16代目となる歴史ある酒蔵です。

広大な敷地には、美しい日本庭園と、幕末1867年に玉川上水より取水した田村分水が流れています。玉川上水の33分水のうち、個人の分水はたった2つしかないのだとか。

敷地内の井戸からは、酒造りに好適な中硬水の秩父奥多摩伏流水が。

今も酒造用水に使われているこの水は、いくつも掘り、やっと掘り当てた井戸。こんこんと湧き出る「喜びの泉・よき泉」として、田村酒造は酒銘を「嘉泉」と名づけたそう。

蔵の入口には大きな酒林!(田村酒造ではそう呼びます)

杉の枝を束ねたものを、300束近く使用して造られているのだとか。新酒の搾り当日にうかがったので、まだ新しい酒林が届いておらず、こちらは1年前のもの。いい具合に茶色です♪ 11月頭には真新しい緑色の酒林と交換されるとのこと。

現在は群馬や兵庫で精米されているお米も、かつては敷地内の水車小屋で行われていました。明治初期に建てられたこの小屋は、酒造蔵や前蔵などとともに、国の登録有形文化財。大切な文化遺産です。

日本酒造り

さて、いよいよ蔵の中の見学です!

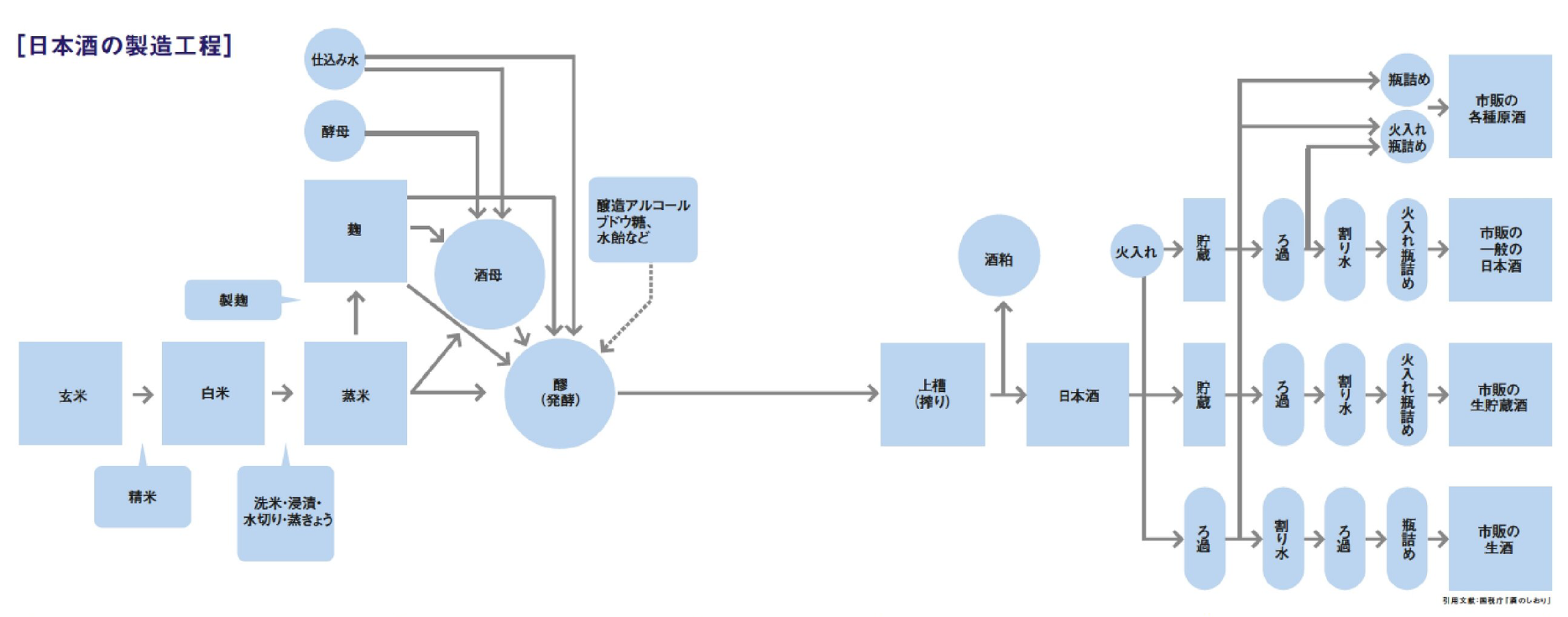

収穫されたお米は、玄米から白米に精米された後、以下の工程を経て、日本酒へと醸造されます。

① 洗米、浸漬、水切り

② 蒸米

③ 製麹(酒母と醪に用いる麹造り)

④ 酒母(酵母を大量培養する工程)

⑤ 醪(糖化とアルコール発酵)

⑥ 上槽(搾り)

⑦ 火入れ、貯蔵、ろ過(しないものもあり)

⑧ 瓶詰め

昔は「寒造り」といって、冬の寒い時期に蔵人たちによって夜を徹して行われていた日本酒造りも、機械の導入により、驚くほど近代的な設備に。昔ながらの造りをすることもあるものの、作業全体がかなり効率化されています♪

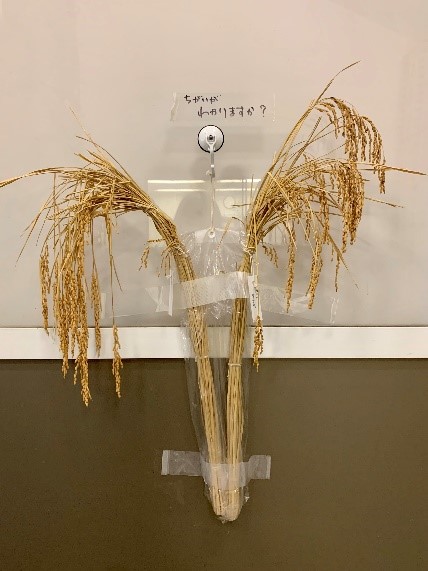

酒造りに使われる主な酒米

左:「山田錦」(兵庫県産)

酒造好適米品種別生産量のトップを誇る、酒造好適米の王様。良質の麹が造りやすく、高精米に向き、奥行きのある豊潤な味わいの酒を生み出しやすいので、造り手に人気の優等生品種。

右:「吟ぎんが」(岩手県産)

山田錦よりやや小ぶりな吟ぎんが。田村酒造場の蔵人は、南部杜氏に厳しく育てられた精鋭揃い。南部杜氏とは、岩手を拠点とする日本最大の杜氏集団で、三大杜氏の1つ。かつて寒造りのための冬場の労働力として南部杜氏が出稼ぎに来ていたことから、今でも岩手県産の酒米が多く使われているようです♪

洗米と蒸米

洗米したお米は一定時間浸漬した後、水切り。奥のベルトコンベアで連続蒸米機に運ばれ、蒸米されます。蒸し上がったお米は、放冷機にて冷却され、左のエアシューターでそのまま醪タンクへ。

手前の大釜にて釜屋が薪を焚き、甑(こしき)で蒸米していたことを思うと、すごい進化です!

製麹(せいきく)

麹が造られる麹室。「一麹、二酛、三造り」といわれるほど、麹造りは日本酒造りにおいて最も重要な工程。衛生的かつ温度・湿度のコントロールが必要なため、厳重に管理され、蔵人のみ入室可。2昼夜かけて製麹されます。

醪(もろみ)

醪用のタンクは、コンピューター制御が可能なサーマルタンクの導入で、発酵中の温度管理が容易に。

仕込み水、麹、蒸米を3回に分け、倍々ゲームで量を増やす「三段仕込み」が4日間行われた後、約3週間かけて日本酒ならではの「並行複式発酵」(麹により米のでんぷん質がブドウ糖に糖化されるのと同時に、酵母によりブドウ糖がアルコールに発酵)という醸造方法にて育てられます。

仕込みの作業は階段を上がり、2階にて。

屋根裏部屋のような2階には、サーマルタンク10基分の蓋があり、蒸米もエアシューターで直接こちらに運ばれてきます。

リゾット状に膨れ上がった醪を攪拌する「櫂入れ」は、かなりの力仕事! 足場がしっかりしていることで、力も入れやすそうです。中を覗かせてもらうと、かなり深いので、落下防止の格子は必須。

低温での仕込みが必要な吟醸酒は、空調で温度管理された設備内のタンクで醸造。醪日数も4週間(低温長期醪)と、普通酒より長いのが特徴です。

上槽(搾り)

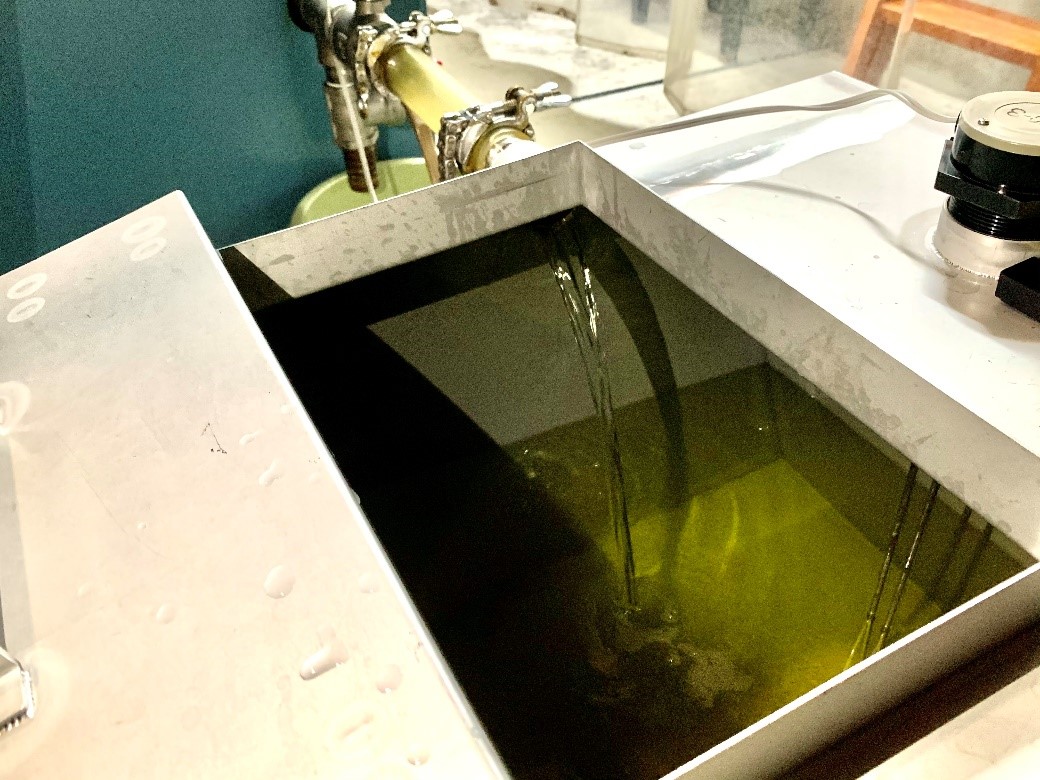

発酵が終わると、醪をこして日本酒と酒粕に分け、いよいよ日本酒のできあがり! 日本酒が「清酒」と呼ばれる所以は、この時に得られる液体が透明で澄んでいるから。

上槽は、まるで巨大アコーディオンのような薮田式自動圧搾機にて。今はほとんどがこの横型圧搾機で、搾る量によってフィルターの枚数が変わるのだそう。

搾りのタイミングは杜氏の判断で決められるので、当日もそばで見守っているのかと思いきや、全自動で誰もいなかったのは予想外でした(笑)

圧搾機からは透明な生まれたての生酒が! 無ろ過の原酒なので、ほんのり褐色がかっています♪

2020年10月23日、新酒「しぼりたて生酒」の完成です!

今回できあがった新酒がこちら。

田村酒造場 新酒「特別本醸造 しぼりたて生酒」

この冬一番搾りの生酒。日本酒のヌーヴォーです。

かつては蔵人だけが味わうことができたお酒。新酒ならではのフレッシュな香り、コクのある味わいが楽しめます。冷酒やオンザロックで♪

※現在出荷中

原材料:米 (国産)、米麹 (国産米)、醸造アルコール

Alc.度:17度

酸 度:1.6~1.8

日本酒度:+1~+3

アミノ酸:1.7

精米歩合:60%

参考小売価格:2,530円 (1.8L) /1,265円 (720ml)

かつて米の貯蔵蔵として使われ、国の登録有形文化財である前蔵は、現在はお酒の見本展示ギャラリーに。

あいにくと試飲コーナーはありませんが、銘柄が豊富で、色々と試してみたくなります♪

購入を希望する場合は、向かいの事務所にて対応していただけます。

酒蔵見学後記

東京オリンピックの開催で外国人を日本にお迎えするにあたり、日本人として、日本酒の知識は絶対あるべき! と、今年は日本酒にフォーカスし、日本酒造りの定点観測など、色々企画していたE-TOMO7。新型コロナウイルスの影響ですべて断念せざるを得ず、諦めていたところに、最後、新酒の搾りを見学させていただくことができました。

日本酒というと、歴史が長く、伝統を守りながら蔵人たちが今も手作業で昔ながらの酒造りをしているイメージを勝手に持っていましたが、歴史ある蔵の外観とは大きく違い、近代的な設備と醸造に驚きました。

今回、日本酒醸造の流れを見せていただいたことで、来年は一から日本酒造りを体験したい! あらためてそう感じています。1日も早いコロナの終息を願いつつ、今後のE-TOMO繁昌Navi体験レポートに、どうぞご期待ください♡

※蔵見学は一般の方々もお申し込み可能です。詳細につきましては、下記ウェブサイトにて。

田村酒造場

〒197-0011 東京都福生市福生626

TEL:042-551-0003

http://www.seishu-kasen.com/

いかがでしたか?

こんなご時世であっても、大地の恵みのおかげで、今年も新酒が飲める幸せに感謝! 日本酒もワインも、この季節ならではの新酒をぜひ楽しみたいですね♡

さて、次回のE-TOMO繁昌Naviは、12月16日(水)を予定しています。お楽しみに~!

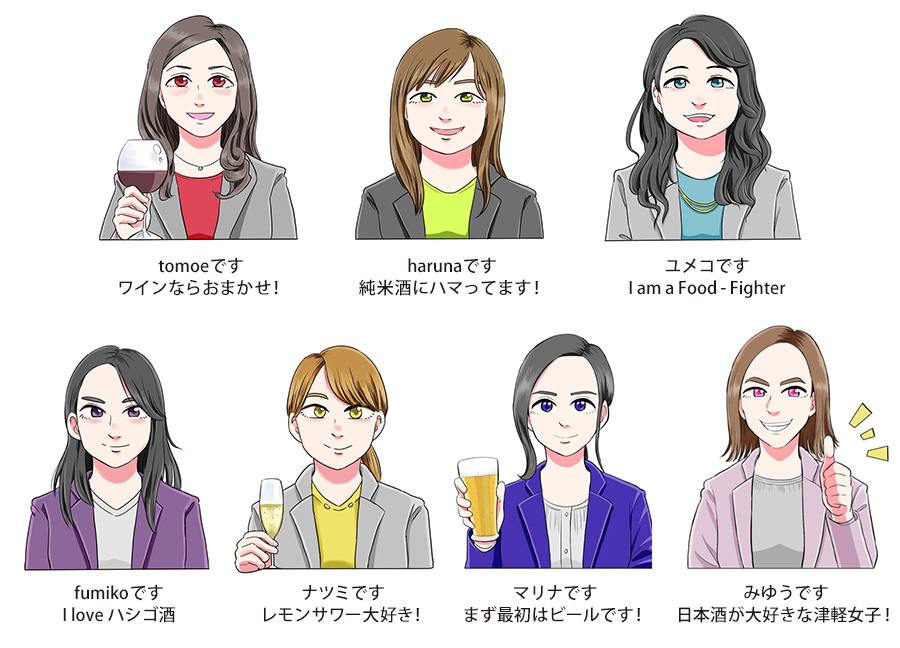

お酒のナビゲーター「E-TOMO 7」自己紹介

Tomoe

ワイン全般好きですが、シャンパーニュは浸かりたいくらい大好き! 最近はロシアなどマニアックな国のワインと品種に興味津々。聞いたことのない土着品種と出会うと、飲みたくて目がキラキラします☆

haruna

インスタで日々美味しいランチを探してます! 入社当時はワイン派でしたが、最近はもっぱら純米酒が好きになってしまいました♪

ユメコ

榎本のフードファイターと呼ばれるくらい食べることが大好きです! お肉料理が好きなので、さっぱりしたハイボールが大好きです!! 一年中飲んでます!

fumiko

お休みの日は色々なお店をはしご酒をするのが好きです。

基本的にいつもビールですが、食事に合わせてワインや日本酒も飲みます!

ナツミ

焼肉とレモンサワーの組み合わせが大好きです。

休日は昼から気になった飲食店様に入り、お酒を飲んでいます。

マリナ

最初の一杯はビールから始めます! 2杯目以降は何でも飲みます。

“期間限定” や “オリジナル” が大好きで、いろいろなお酒の楽しみ方を日々勉強しています!

みゆう

食べるのも飲むのも大好きですが、青森出身なので特に日本酒が好きです!

おいしい料理を食べながらお酒を飲んでいる時間が一番幸せを感じます!